- weitere Berichte von Helmut Herreiner

Ortsnamen Teil I

Warum heißt Bissingen „Bissingen“?

Ortsnamen verraten eine Menge über die Geschichte eines Ortes – Die „ingen-Orte“ weisen auf einen alemannischen Ursprung hin

Bissingen (HER). Woher stammen eigentlich die Ortsnamen unserer Heimat und warum sind sich manche ähnlich und andere überhaupt nicht? Wie alt sind diese Namen und wie haben sie sich oftmals im Laufe der Jahrhunderte verändert? Dies alles sind Fragen, die sich auch Menschen im Landkreis Dillingen und dessen Nachbarregionen immer wieder stellen. Besonders spannend sind diese Fragen im Kesseltal, wo die heutige Marktgemeinde Bissingen seit der Gemeindegebietsreform in den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts aus 18 ehemaligen Kleingemeinden mit insgesamt 18 Dörfern, sechs Weilern sowie einer Reihe von Einzelgehöften und Mühlen besteht. Selbst wenn man außer Acht lässt, dass in den vergangenen Jahrhunderten auch noch zahlreiche kleine Orte und Höfe aus verschiedensten Gründen „abgegangen“, also verschwunden sind, könnte man also alleine über die Kesseltalregion ein eigenes Ortsnamenbuch verfassen. Bleibt man zunächst beim Marktort Bissingen und seinem Namen, so ist zuerst wie fast überall die Feststellung wichtig, dass der Ort und auch der Ortsnamen älter ist als die erste urkundliche Erwähnung. Viele Menschen meinen und werden durch die Feiern historische Jubiläen manchmal noch darin bestärkt, dass die erste schriftliche Nennung eines Ortes so etwas wie die Gründungsurkunde eines Dorfes oder einer Stadt darstellt. Nur sehr wenige Orte können dies jedoch in Anspruch nehmen. Im Falle Bissingens wird der heutige zentrale Ort im Kesseltal im Jahre 1140 als „Biscingen“ in einer Schenkungsurkunde der Herren von Fronhofen an das Kloster Berchtesgaden erwähnt. Bissingen war damals eigentlich nur ein befestigter Verwaltungsstützpunkt der mächtigen Herren von Hohenburg-Fronhofen, und ein Ritter „Roudbertus de Biscingen“ bezeugte hier neben anderen die genannte Schenkung. Zwischen den Jahren 1248 und 1281 muss Bissingen dann von König Sigismund IV. zu einem Marktort erhoben worden sein. Vier Jahrmärkte und allwöchentlich ein Wochenmarkt durften nun hier abgehalten werden. Dadurch wuchs die wirtschaftliche Bedeutung Bissingens, zumal das Adelsgeschlecht der Hohenburger im oberen Kesseltal ausstarb und damit der eigentliche Herrschaftssitz verschwand. Diese Entwicklung setzte sich über die Jahrhunderte bis in die Gegenwart fort. Doch zurück zum Ortsnamen „Biscingen“. Als dieser Name zum ersten Mal schriftlich erwähnt wurde, war das Dorf unweit des nördlichen Ufers der Kessel mit Sicherheit schon mehrere Hundert Jahre alt. Steinzeitliche, keltische und römische Siedlungsspuren sind wie vielerorts in der Umgebung nachweisbar. Sie belegen aber trotz der Möglichkeit, dass an der Stelle des heutigen Bissinger Kirchturms einst ein römischer Wachturm gestanden haben könnte, und der spannenden Ausgrabungen einer villa rustica, von römischen Brunnen sowie von Fundstellen eisenzeitlicher Metallverarbeitung keine dauerhafte Besiedlung von der vorchristlichen Zeit oder von der Römerzeit bis in die Gegenwart. Stattdessen kann man aus zweierlei Gründen von einer gesicherten Ortsgründung mit einer durchgehenden Besiedlung bis heute ab dem späten fünften oder frühen sechsten Jahrhundert nach Christi Geburt ausgehen. Zum einen beweisen mehr als 40 alemannische Reihengräber, die man vor bald 100 Jahren am östlichen Ortsausgang nahe der Straße in Richtung Tapfheim und Donauwörth gefunden hat, dass hier ab dieser Zeit alemannische Bauern dauerhaft gewohnt haben. Vor wenigen Jahren wurden diese Funde beim Bau eines neuen Wohnhauses etwas weiter westlich noch einmal ergänzt. Da die Alemannen, die in den unruhigen Zeiten der Völkerwanderung auch ins heutige Süddeutschland vorgestoßen waren, ihre Siedlungen meistens nach ihrem Sippenanführer benannten, muss es wohl ein alemannischer Freibauer namens „Biso“ oder „Bizzo“ gewesen sein, der in der Endphase der Völkerwanderung von einem mächtigeren Alemannenfürsten ein Stück Land zugewiesen bekam und der schließlich Bissingen gegründet hat. Nach den römischen Ortsgründungen waren die merowingisch-alemannischen sogenannten „-ingen-Orte“ die ältesten in unserer Region. Ihnen entsprachen im bajuwarischen Gebiet die „ing-Orte“. Wörtlich übersetzt bedeutet „Bissingen“ oder „Biscingen“ so viel wie „bei den Leuten des Bizzo“. „Biso“ oder „Bizzo“ wiederum heißt so viel wie „der Kämpfer, Haudegen, Verwunder“. Der Platz lag strategisch günstig, an einem steilen Abhang oberhalb des Überschwemmungsbereichs der Kessel, mit einer fruchtbaren Talaue in der Nähe und großen Waldbeständen auf den umgebenden Jurahöhen, die stets für eine gute Jagdausbeute sorgten. Als die Bevölkerungszahl des Ortes, bedingt wohl durch einigermaßen friedliche und wirtschaftlich gute Zeiten, anwuchs, gründeten die Nachfahren des „Biso“ von Bissingen aus sogenannte „Ausbausiedlungen“. Es entstanden Orte wie „Unterbissingen“ oder „Göllingen“, letzteres benannt nach einem „Goldilo“. Nach den „-ingen-Orten“ wurden oft Orte mit der Endung „-heim“ gegründet. Im unteren Kesseltal entstand so im sechsten oder siebten nachchristlichen Jahrhundert beispielsweise das Dorf „Kesselostheim“, also das vom Mutterort Bissingen aus „östlich gelegene Heim an der Kessel“. Bissingen selbst war als älteste Siedlung im unteren Kesseltal auch die sogenannte „Urmark“ und die Urpfarrei der Region. Auch das Patrozinium St. Peter und Paul weist wie andernorts auf eine sehr frühe Gründung hin. Im oberen Kesseltal gelten Unterringingen und Amerdingen als die frühesten Ortsgründungen und Urpfarreien, von denen aus ebenfalls weitere Ausbausiedlungen entstanden.

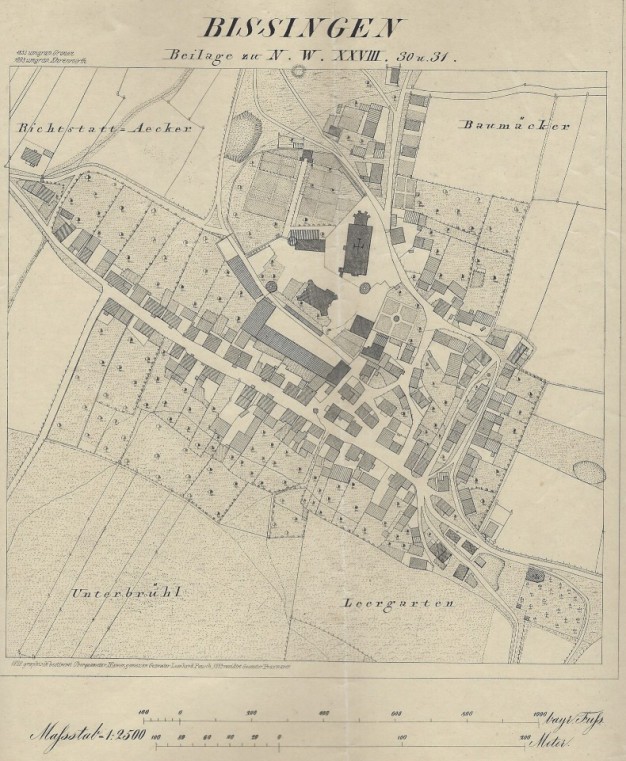

Bissingen von Süden.

Diese gut 150 Jahre alte Planskizze von Bissingen zeigt anschaulich, wie sich der Ort im Laufe der Zeit entwickelte. Die beiden ursprüngliche Ortskerne lagen zum einen dort, wo der wichtige Verkehrsweg in Richtung Donautal beginnt, zum anderen oben am Steilhang, wo sicherlich schon früh nicht nur eine Kirche, sondern auch eine burgähnliche Verteidigungsanlage errichtet wurde. Diese nutzten zunächst die weltlichen Herren wie die Fronhofen-Hohenburger, die Grafen von Oettingen und die weiteren hier begüterten Herrschaften.

Im Süden bildete, wie diese alte Postkarte schön zeigt, das Überschwemmungsgebiet der Kesselaue eine natürliche Baugrenze für eine Erweiterung des Marktortes. Lediglich Mühlen wie die Stegmühle siedelten sich hier an. Deshalb wuchs Bissingen später entlang der heutigen Hohenburgstraße in Richtung Westen sowie durch immer neue Baugebiete in Richtung Norden und Nordwesten.

Fotos/Scan: Helmut Herreiner

Ortsnamen Teil II

Unterringingen, Diemantstein, Fronhofen…

Die Namen spiegeln meist die frühe Geschichte eines Ortes wider

Bissingen (HER). Die Geschichte der Besiedlung des Kesseltals ist ein interessantes Stück Heimatgeschichte, das auch beispielhaft für andere Gebiete in Schwaben gelten kann. Wie in einem vorangegangenen Artikel schon erwähnt, sind es weniger die erste schriftliche Nennung eines Ortes als ganz häufig die Namensgebung und die oft dazu passenden archäologischen Befunde wie die typischen Reihengräberfunde, die gute Indizien für eine Ortsgründung sind. Dies gilt ganz wesentlich auch für die Kesseltalalb, die den nordöstlichen Ausläufer der Schwäbischen Alb zwischen dem Ries und dem Donauried bildet. Nachdem die Herrschaft des einstigen römischen Weltreiches in blutigen Kämpfen mit den Alemannen und anderen germanischen Stämmen in den Jahren 259 und 260 n. Chr. nördlich der Donau endgültig zu Ende ging, folgten dort etwa zwei sogenannte „dunkle Jahrhunderte“, von denen die Geschichtsschreibung kaum etwas weiß. Daran schloss sich die Landnahme durch mehr oder weniger mächtige alemannische Fürsten an, die ihnen ergebenen Freibauern mit ihren Familien bestimmte festgelegte Ländereien zuwiesen. Diese wiederum gründeten an ihnen geeignet erscheinenden Stellen ihre Niederlassungen, die dann in der Regel nach ihrem Gründer, gelegentlich auch nach landschaftlichen Besonderheiten benannt wurden. Im fünften, sechsten oder siebten nachchristlichen Jahrhundert entstanden so im unteren Kesseltal die Siedlungen Bissingen mit den Ausbausiedlungen Unterbissingen und Göllingen, im oberen Kesseltal Unterringingen mit den beiden „Ablegern“ Oberringingen und Zoltingen sowie, etwas weiter entfernt, Amerdingen. Ihnen allen gemeinsam ist die Endung -ingen, die so viel bedeutet wie „bei den Leuten des…“. Und derjenige, der als Anführer ein Dorf gegründet hat, ist nach alter alemannischer Tradition in jener frühen Zeit im Präfix, der Vorsilbe, verewigt. Bissingen ist nach seinem Gründer „Biso“ bzw. „Bizzo“ benannt, Göllingen nach einem „Goldilo“, Unterringingen nach seinem Gründer „Ringo“ und Zoltingen nach einem „Zahelt“, weshalb es auch in frühesten Nennungen als „Zaheltingen“ genannt ist. Dass sich die Schreibweisen der Ortsnamen, nachdem sie ab dem Mittelalter mehr und mehr in Urkunden, Regesten und anderen schriftlichen Überlieferungen auftauchten, oft unterschieden, soll hier nur am Rande erwähnt werden. Mehr von Interesse dürfte es sein, auf die anderen Ortsnamen und ihre Endungen einzugehen, denn es sind ja beileibe nicht nur die -ingen-Orte, die im Kesseltal beheimatet sind. Zeitlich ziemlich unmittelbar an diese schloss sich wohl im frühen Mittelalter die Gründung der sogenannten „-heim-Orte“ an. Die Bedeutung der Nachsilbe erklärt sich weitgehend von selbst mit „Wohnort, Heim“. Kesselostheim als östlich von der Muttersiedlung Bissingen aus gelegenes „Heim an der Kessel“ ist das treffende Beispiel im unteren Kesseltal. Leiheim wurde sicherlich als Ausbausiedlung von Unterringingen aus gegründet, wobei der Wortstamm hier wohl auf den Begriff „Lehen“ und nicht auf einen Eigennamen zurück geht. Oberliezheim wurde als „Heim eines Liudo“ vermutlich von Unterliezheim aus besiedelt. Teilweise schwer zeitlich einzuordnen, meistens jedoch nach den -heim-Orten entstanden, sind die sogenannten „-hofen“, „-hof“ oder „-dorf“-Orte. Bei Hochdorf im oberen Kesseltal und bei Warnhofen liegt der genaue Gründungszeitraum ebenso im Dunkel der Geschichte wie bei Buggenhofen und Kallertshofen unweit von Bissingen oder bei den zahlreichen Einzelhöfen. Dieser Siedlungstypus der Höfe oder kleinen Weiler ist auch derjenige, welcher am häufigsten in Kriegszeiten, bei Epidemien wie der Pest oder nach Hungersnöten und Missernten an vielen Stellen wieder verschwunden ist. Der bedeutendste Ort mit der Endung „-hofen“ im Kesseltal ist sicherlich Fronhofen. Ein „Fronhof“ ist ein Hof oder eine Siedlung an einem Herrenhof oder an einer Burg. Damit fällt Fronhofen aus dem Raster der klassischen alemannischen Ortsgründungen heraus, denn es handelt sich hier um die Ortsgründung durch das Adelsgeschlecht der Edelherren von Fronhofen, deren Herrenhof sich hier befunden haben muss. Von dort aus wurden nicht nur der Nachbarort Thalheim und die Hohenburg gegründet, sondern als weitere Adelssitze auch die bekannten mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Burgen und Dörfer Diemantstein, Hochstein, Kömertshof und Burgmagerbein. Wer die heutigen Standorte der Kirche und der Burgreste von Diemantstein und der Kapelle von Hochstein auf den steil abfallenden Jurafelsen kennt, dem erschließt sich in beiden Fällen der Ortsnamen von selbst. Über die Namen der drei Orte Burgmagerbein, Untermagerbein und Obermagerbein gibt ebenfalls die Topographie des Kesseltals, das sowohl vom Jurakalk der Schwäbischen Alb als auch vom Einschlag des Ries-Meteoriten sehr stark geprägt ist, Aufschluss: Es war wohl der magere, steinige und mit Ausnahme der Kesselwiesen wenig fruchtbare Ackerboden, der hier namensgebend gewirkt hat. Auch einige weitere Dörfer führen ihren heutigen Ortsnamen auf das umgebende Gelände oder auf die Rodung der einst nahezu allgegenwärtigen tiefen Wälder zurück. Dies gilt für Stillnau, der „Siedlung auf einer stillen Au“, wobei mit einer Au ein feuchter Wiesenhang gemeint ist. Bei Ober- und Untergaishardt weist die Nachsilbe „-hardt“ auf einen lichten Laubwald hin, der gerodet wurde und der den Ort bis heute in nicht allzu großer Entfernung umgibt, genauso wie der Buchen- und Eichenmischwald unweit des auf der steilen Anhöhe oberhalb Unterbissingen gelegenen Weilers Buch am Rannenberg. Wie sich all diese Orte dann im Laufe der Jahrhunderte entwickelt haben, das ist eine andere Geschichte.

Fotos/Scan: Helmut Herreiner

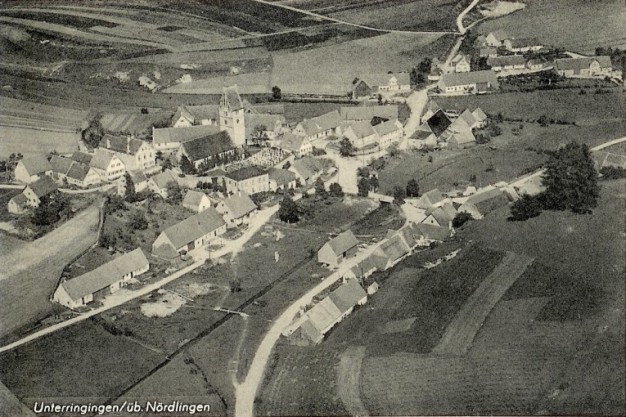

Unterringingen mit seiner Pfarrkirche St. Laurentius gilt als sogenannte „Urmark“ und „Urpfarrei“ des oberen Kesseltals. Von hier aus entstanden eine ganze Reihe von Ausbausiedlungen im oberen Kesseltal.

Fronhofen am Fuße des Michelsberges, einstiger Sitz der Edelherren von Fronhofen.

Die Gründung Diemantsteins geht zurück auf die „Herren vom Stain“, die wohl eine Seitenlinie der bis zu ihrem Aussterben mächtigen Adelsherrschaft von Fronhofen-Hohenburg bildete.

Weit über die Gemeinde Bissingen hinaus bekannt

Nikolaus Keis aus Hochstein verstarb im Alter von 92 Jahren – Pionier der Heimat- und Familienforschung [weiterlesen]

Ehrenbürger Josef Brenner trug sich ins Goldene Buch ein

Bissingen (HER). Vor einigen Wochen wurde Rektor a.D. Josef Brenner zum Ehrenbürger des Marktes Bissingen ernannt. Dies ist die höchste Auszeichnung, welche die Gemeinde vergeben kann. Gemäß der „Richtlinie über die Auszeichnung verdienter Persönlichkeiten für besondere Leistungen und große Verdienste im Markt Bissingen“ erhält das Ehrenbürgerrecht, wer sich durch herausragende und dauerhafte Leistungen um das Wohl des Marktes Bissingen verdient gemacht und das Ansehen des Marktes Bissingen außergewöhnlich gemehrt hat.

Bürgermeister Stephan Herreiner erinnerte in seiner Laudatio an die Vielzahl der ehrenamtlichen Tätigkeiten von Josef Brenner, der einst als junger Lehrer zunächst nach Diemantstein und dann nach Bissingen kam. Nach der Gemeindegebietsreform entwickelte der damalige Gemeinderat unter Bürgermeister Anton Schmid die Idee, die Jugend der neuen Marktgemeinde in dem neuen und für die kulturelle Entwicklung im Kesseltal wichtigen Bereich der Musik zusammenzuführen und ihr eine Ausbildung an Blas- und Schlaginstrumenten zu ermöglichen.

Herr Brenner hatte ab 1977 als damaliger Konrektor der Grund- und Hauptschule Bissingen die Ansprache potenzieller Musikschülerinnen und -schüler und Überzeugung der Eltern übernommen. Er hat bei der Vereinsgründung der Kesseltaler Jugendblaskapelle e.V. 1979 das Amt des 1. Vorsitzenden angetreten und die Geschicke des Vereins bis 1994 geleitet. In seine Zeit als Vorsitzender fiel die Koordination der Ausbildung durch die musikalischen Leiter der Jugendblaskapelle und durch erfahrene Laienmusiker aus dem Kesseltal. Über die Aufnahme in den Allgäu-Schwäbischen-Musikbund ermöglichte er die Fortbildung der Aktiven auf Jungmusikerlehrgängen oder Dirigentenkursen und die erfolgreiche Teilnahme an Wertungsspielen und Bezirksmusikfesten.

Gerne denken die Vereinsmitglieder an die Organisation unvergesslicher Ausflüge und Auftritte z.B. ins damals noch geteilte Berlin oder bei der Aktion "Eine Gemeinde geht auf Reisen" nach Würzburg, aber auch einen TV-Auftritt zurück. Für seine Verdienste um den heutigen Musikverein Kesseltal Bissingen wurde er 2003 beim 25jährigen Jubiläum der Jugendblaskapelle zum Ehrenmitglied ernannt.

Über sein Engagement für den Musikverein Kesseltal hinaus hat sich Josef Brenner zusammen mit seiner Ehefrau Aldegonda auch immer in vielfältiger Weise, vor dem Hintergrund seiner christlichen Überzeugung, für die Gemeinde und die Bildung eingesetzt, ob als einer der ersten Kommunionhelfer im Kesseltal, als Pfarrgemeinderat, bei Wortgottesdienstfeiern oder als Lektor. Er engagiert sich seit mehr als 25 Jahren in der Kooperation zwischen der Kirche und dem Seniorenheim in Bissingen und seit 2015 auch im Bereich der Integration von Asylbewerbern im Kesseltal – all dies im unentgeltlichen Ehrenamt. Hier übersetzt er Formulare, unterrichtet Deutsch für Asylanten, fährt diese in Ämter und Krankenhäuser, gibt Sprachkurse und unterrichtet sie.

Von 1982 bis 2000 war Herr Brenner Rektor an der Grund- und Mittelschule Bissingen und pflegt bis heute die Verbundenheit mit der Schule. Er war Ansprechpartner und Helfer für Schüler mit Migrationshintergrund und "Nachhilfelehrer" für Schüler mit Problemen. Die honorierte Tätigkeit als Rektor an der Schule ist nicht Ehrungsgrund, sondern das "darüber hinaus". Bei all diesem ehrenamtlichen Einsatz, dem sozialen Engagement verwunderte es nicht, dass eine ganze Reihe von Personen Josef Brenner für die Ehrenbürgerwürde der Marktgemeinde Bissingen vorgeschlagen haben.

Bürgermeister Stephan Herreiner und Dritter Bürgermeister Franz Hurler dankten Josef und Aldegonda Brenner im Rahmen einer kleinen Feier nochmals für dieses vielfältige ehrenamtliche Engagement zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger und freuten sich, dass er sich in das Goldene Buch des Marktes Bissingen eingetragen hat.

Heute würde man ihn einen „Macher“ nennen

Der Apotheker Max Premauer kam vor 125 Jahren nach Bissingen – Er gilt auch als Entdecker der Auerquelle

Bissingen (HER). Es waren nicht immer nur Fürsten und Grafen, Ortsadlige und Kirchenobere, Bürgermeister, Unternehmer und manchmal auch Universitäten oder andere Bildungsanstalten, welche die Geschichte eines Ortes maßgeblich prägten. In Bissingen, als Marktort zentral im unteren Kesseltal gelegen, war es im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts ein Apotheker, der mit seinem Wissen und seinem stets wachen Geist weit über sein ureigenstes Metier hinaus seine Umwelt beobachtete, erforschte und Ideen entwickelte, die er zu einem beachtlichen Teil auch umsetzte. Das prägendste Beispiel hierfür ist die Entdeckung und Erschließung der Bissinger Auerquelle, die den Marktort weit über das Kesseltal, das benachbarte Ries und das Donautal hinaus bekannt machte. Als kongenialen Partner hatte Max Premauer damals zu Beginn des neuen Jahrhunderts mit dem großen Unternehmer Ludwig Auer aus der nicht allzu weit entfernten Flüssestadt Donauwörth eine Persönlichkeit an seiner Seite, die über beste Kontakte und zugleich auch über sehr gute finanzielle Ressourcen verfügte. Max Premauer wurde am 29. Mai 1869 in Augsburg als Sohn des Fürstlich Fuggerschen Forstmeisters Maximilian Premauer geboren. Am 14. Februar 1898, im Alter von 28 Jahren, erwarb er von Apotheker Josef Reel die Apotheke in Bissingen, ein mächtiges Gebäude im Herzen des Ortes, zum Kaufpreis von 33.750 Reichsmark. Rasch erwarb sich Max Premauer im gesamten Kesseltal einen hervorragenden Ruf und war trotz seiner großstädtischen Herkunft als praktisch denkender und handelnder Apotheker weithin geschätzt. Auch von der Deutschen Apotheker-Zeitung wurde er „als Landapotheker guten, alten Stiles“ sehr gelobt. Nach seiner Heirat noch vor der Jahrhundertwende mit Emma, geborene Hermann, begründete er in Bissingen eine Familie, in der die beiden Kinder Emma-Luise und Karl-Max aufwuchsen. Eine weitere Tochter, Maria-Pauline, verstarb im Jahre 1900 im Alter von zwei Monaten im Kindbett. Im Jahre 1906 entdeckte Max Premauer bei seinen täglichen Spaziergängen an der Flurgrenze zwischen Bissingen und Göllingen in unmittelbarer Nähe der Kessel die spätere Auerquelle. Ihm war aufgefallen, dass sich in dem Quellengebiet weder Fische noch Frösche aufhielten und dass die Kessel von dieser Stelle an bis hinunter nach Kesselostheim selbst bei größter Kälte nicht zufror. Seinem Bemühungen war es zu verdanken, dass sich die nötigen Geldgeber, allen voran Generaldirektor Ludwig Auer aus Donauwörth, fanden, so dass die Quelle erbohrt und gefasst werden konnte. Max Premauer war es, der der Heilquelle den Namen „Auerquelle“ gab, und er selbst wurde einer der Gesellschafter der am 17. Juli 1908 begründeten „Bissinger Quellengesellschaft“. Auch anderweitig betätigte sich der rührige Apotheker öffentlich. Im April 1906 ließ er sich zum Kassierer des damals neu gegründeten Kesseltaler Eisenbahn-Komitees wählen und unterstützte sehr aktiv die Bemühungen um eine Eisenbahnlinie, die von Donauwörth aus nach Amerdingen führen sollte. Aus mehreren Gründen, nicht zuletzt wegen des einsetzenden Ringens der umliegenden Städte Donauwörth, Nördlingen und Höchstädt/Dillingen und wegen des heraufziehenden Ersten Weltkrieges wurde das Kesseltal-Eisenbahnprojekt dann aber zu Grabe getragen. Dies war einer der wenigen sichtbaren Misserfolge Max Premauers. Mit seiner Tatkraft half er stattdessen wesentlich mit, andere, Bissingen und das Kesseltal prägende Projekte umzusetzen. Er hatte maßgeblichen Anteil daran, dass ab dem Jahre 1926 eine regelmäßige Busverbindung vom Bahnhof Donauwörth nach Bissingen geschaffen wurde, damals eine ganz wesentliche Voraussetzung dafür, Kurgäste nach Bissingen in das neue Kurhaus Auerquelle und in das Kurheim Stegmühle zu bringen. Die Bushalle am östlichen Ortsausgang Bissingens, heute im Besitz der Firma Finkl, wurde 1926 erbaut und erinnert noch immer an jene Anfangsjahre des damaligen Fremdenverkehrs, den es in Bissingen seit den Jahren des Wirtschaftswunders so nicht mehr gibt. Am 31. März 1928 wurde Premauer Erster Vorstand des an diesem Tag ins Leben gerufenen „Verschönerungsvereins Bissingen“, der es sich zur damals sehr erfolgreich zur Aufgabe machte, bei Fremde in nah und fern für den Besuch Bissingens zu werben und den Absatz des Bissinger Wassers zu fördern. Zu diesem Zweck verfasste er im Jahre 1929 einen ausführlichen Prospekt mit dem Titel „Radiumbad und Sommerfrische Bissingen“. Einen weiteren Prospekt gab Max Premauer 1931 heraus. Im selben Jahre würdigte erneut die Deutsche Apotheker-Zeitung in einem mehrseitigen Sonderdruck Max Premauer unter folgender Überschrift: „Bad Bissingen in Schwaben – eines Apothekers Lebenswerk“. Völlig überraschend jedoch verstarb der hochgeschätzte Bissinger Apotheker am 29. Oktober 1931 im Alter von erst 62 Jahren auf tragische Weise bei einem tragischen Verkehrsunfall mit dem Auto in Tapfheim, als er zusammen mit dem Bissinger Geschäftsmann Max Herdegen unterwegs war und dabei tödlich verunglückte. Damit endete sehr unvermittelt eine bedeutende Ära in Bissingen, auch wenn Premauers Frau Emma noch lange als geschätzte Mitbürgerin hier wohnen blieb. Die Ära Premauer wirkt jedoch bis heute weiter, was sich nicht nur anhand der Auerquelle selbst, sondern auch anhand des Straßennamens der Premauerstraße sowie einer Gedenktafel im Quellraum des Kurhauses Auerquelle zeigt, die dort unter anderem zusammen mit derjenigen des Generaldirektors Ludwig Auer und der Büste des „Wasserdoktors“ Sebastian Kneipp steht, der ja laut seiner Lebensbiographie als lungenkranker Student in Dillingen auch schon Bissinger Heilwasser zu trinken bekam.

Fotos/Repros: Helmut Herreiner

Mehr als 10000 Kommunionen in einer Woche

Vor 250 Jahren feierte Buggenhofen das größte Fest, das das Kesseltal je erlebt hat

Bissingen/Buggenhofen (HER). Im Jahre 1771 konnte die Wallfahrt Mariä Himmelfahrt in Buggenhofen ihr 300jähriges Jubiläum feiern. Im Gegensatz zum aktuellen Jahr 2021, in dem das 550jährige Bestehen der Marienwallfahrt in dem kleinen Dorf im Hahnenbachtal, einem Seitental des Kesseltals, wegen der Corona-Pandemie nur sehr eingeschränkt gefeiert werden kann, fand damals ein Fest statt, dessen Dimensionen man sich heute kaum mehr vorstellen kann. Und das, obwohl es die Menschen auch vor 250 Jahren alles andere als leicht hatten, wird doch das Jahr 1771 in alten Berichten als ein „Miß- und Teuerungsjahr“ mit schlechtem Wetter, unzureichenden Ernteerträgen und daraus resultierenden Preissteigerungen beschrieben. Trotzdem wurde zu Ehren der Gottesmutter Maria und zur Feier der auf das Jahr 1471 zurückgehenden Wallfahrt für Anfang September 1771 eine komplette Festwoche geplant und umgesetzt. In den Jahren zuvor schon war die Kirche innen restauriert und mit den Stuckverzierungen sowie Wand- und Deckengemälden so ausgestaltet worden, wie sie heute noch zu sehen sind. Die Künstlernamen Laurentin Hieber und Johann Baptist Enderle sind seither eng mit Buggenhofen verbunden. Die Feierwoche 1771 wurde auf den 1. – 8. September festgelegt, damit die Pilger aus der bäuerlich geprägten Region nach der Haupterntezeit besser verköstigt werden konnten. Am 12. August kam bereits aus Rom die Botschaft, dass allen Pilgern der Festwoche ein vollkommener Ablass ihrer Sünden gewährt werden könne. Wer heute in dem kleinen, idyllischen Ort Buggenhofen vor der Kirche steht, kann sich kaum vorstellen, was hier während der Festwoche in den ersten Septembertagen 1771 los gewesen sein muss. Im Rahmen der sogenannten „Festoktav“ wurden mehr als 10000 heilige Kommunionen gespendet und es fanden alleine in dieser Woche 130 heilige Messen statt, also mehr als 15 pro Tag. Im Rahmen der Haupt-Festwoche waren zahlreiche hochrangige auswärtige Festprediger anwesend, die unter anderem von St. Ulrich und Afra in Augsburg, Heilig Kreuz in Donauwörth, den Klöstern und Wallfahrtskirchen in Wemding, Mönchsdeggingen und Unterliezheim kamen. Äbte, Priore, Pröbste und Dekane gaben sich gleichsam die Klinke in die Hand, und Pfarrer aus dem Ries (Munningen, Hoppingen), dem Donautal (Tapfheim) oder vom Härtsfeld (Dunstelkingen) unterstützten die Geistlichen vor Ort ebenfalls. Die seelsorgerische und organisatorische Betreuung der Wallfahrt Mariä Himmelfahrt lag damals nicht wie heute in den Händen des Pfarrers im nahen Bissingen, sondern von 1566 bis 1817 in jenen der Benediktiner des fast zehn Kilometer entfernten Klosters Mönchsdeggingen. Ungeachtet dessen gehörte Buggenhofen aber seit der Gründung der Wallfahrt zur Pfarrei Bissingen mit dem nur gut einen Kilometer entfernten Pfarrsitz. Die große Festfeier 1771 begann schon am Vortag der eigentlichen Festoktav mit dreimaligem Festgeläute und Geschützfeuer, mit der Aussetzung des Allerheiligsten und der Lauretanischen Litanei, begleitet von Pauken und Trompeten. Tags darauf, am 1. September, begann dann um 5 Uhr morgens die erste der erwähnten 130 Messfeiern in dieser Woche. Alle drei Eingänge der Kirche waren festlich geschmückt und mit eigens für diesen Anlass gemalten Bildern der Gottesmutter Maria und ihrer Bedeutung für Buggenhofen geschmückt. Am letzten Festtag, dem 8. September, erschienen aus der langen Reihe der Pfarreien, die damals jedes Jahr mit ihren Gläubigen ihre traditionelle Wallfahrt nach Buggenhofen durchführten, die Pfarrgemeinden aus Wörnitzstein, Mertingen, Amerdingen und Bissingen. Letztere Pfarrei zog mit Musik, mit 36 Mann Bürgerwehr sowie mit allen Zünften des Marktortes mit ihren Fahnen und Abzeichen in die Kirche ein. Die geplante, mit großem Aufwand geplante Schlussprozession musste allerdings wegen des Regenwetters an diesem Tag ausfallen. Aber auch ohne diesen Schlussakt der damaligen Festoktav blieb der Zustrom nach Buggenhofen in dem Festjahr 1771 ungebrochen. Niedergeschrieben steht, dass in jenem Jahr insgesamt 953 heilige Messen in Buggenhofen gefeiert wurden. Auch im gesamten restlichen 18. Jahrhundert und im 19. Jahrhundert erlebte die Wallfahrt Mariä Himmelfahrt in Buggenhofen eine Blütezeit, welche auch die vielen erhaltenen Votivtafeln und andere Relikte bezeugen. Aber auch heute noch kommen die Gläubigen aus den damals schon genannten Gemeinden, aus dem Donautal und dem angrenzenden Augsburger Raum, aus dem gesamten Ries, vom württembergischen Härtsfeld herunter und natürlich aus dem Kesseltal selbst in das oft als „Gnadenort“ bezeichnete Dörfchen im Hahnenbachtal. So hat dieser Wallfahrtsort, der zu den ältesten in Bayern zählt, auch nach 550 Jahren seines Bestehens noch eine Zukunft.

Fotos: Helmut Herreiner

Mehr als nur der „Herr Hauptlehrer“

Vor 50 Jahren verstarb in Bissingen Johann Hoesch – Er war in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens aktiv

Bissingen (HER). Am 22. März 1971, nur wenige Monate vor seinem 75. Geburtstag, verstarb in der medizinischen Universitätsklinik in München Hauptlehrer Johann Hoesch. Mit ihm schied vor genau 50 Jahren eine Persönlichkeit aus dem öffentlichen Leben Bissingens, das den Ort und seine Umgebung über zweieinhalb Jahrzehnte hinweg in einem außergewöhnlichen Maß geprägt hatte und dessen Spuren bis heute fortwirken.

Am 18. Juli 1896 in Rosenheim geboren, besuchte Johann Hoesch von 1914 – 1917 die Lehrerbildungsanstalt in Freising und widmete sich neben der pädagogischen Ausbildung einer seiner großen Leidenschaften, der Musik und vor allem der Kirchenmusik.

Nach der Zweiten Lehramtsprüfung wurde er als Junglehrer 1922 nach Oberliezheim versetzt, wo er 1923 die aus dem Ort stammende Johanna Hafner heiratete. Das Ehepaar hatte sechs gemeinsame Kinder, von denen allerdings vier rasch nach der Geburt verstarben. Im Jahr 1925 wurde Johann Hoesch hinunter ins Donautal nach Blindheim versetzt. Hier war er acht Jahre lang als Lehrer tätig.

Mit Beginn der Zeit des Dritten Reiches musste er eine weitere Stelle, dieses Mal in Stoffenried im damaligen Kreis Krumbach, antreten. Dort ereilte ihn 1942 ein schwerer Schicksalsschlag, als seine Gattin im Alter von erst 39 Jahren verstarb. Ein Jahr später verehelichte er sich mit Anna Wirth aus Thalheim. Aus dieser Ehe stammt Sohn Josef Hoesch.

Im Juni 1948 schließlich erfolgte die Versetzung von Johann Hoesch nach Bissingen, wo er an der damaligen Volksschule und der für einige Jahre existierenden landwirtschaftlichen Berufsschule als Pädagoge und ab 1950, nach seiner Ernennung zum Hauptlehrer, auch als Schulleiter tätig war. Die Bissinger Schule befand sich damals noch im später als Rathaus genutzten und mittlerweile abgebrochenen Gebäude am Hofgarten, wenige Meter unterhalb der Kirche und unmittelbar neben dem Schloss gelegen.

Als Hauptlehrer und Schulleiter prägte Johann Hoesch in den Aufbaujahren der Nachkriegszeit Hunderte von Kindern in Klassen, deren hohe Schülerzahlen heute kaum mehr vorstellbar sind. Die Raumnot, die Integration vieler „Flüchtlingskinder“, wie man sie damals nannte, und der Mangel an notwendigen Lehrmitteln forderten von ihm ein hohes Organisationsvermögen, Tatkraft und Geduld.

Aber nicht nur durch die Bewältigung dieser beruflichen Alltagsaufgaben bis zu seiner Pensionierung am 31. Juli 1961 erwarb sich Johann Hoesch ein hohes Ansehen im Kesseltal. Vor allen Dingen auch sein Engagement im kirchlichen und gesellschaftlichen Leben prägten Bissingen und seine Umgebung von seiner Ankunft 1948 bis zu seinem Tode im Jahre 1971 in einem außergewöhnlichen Maß. Welch große Wertschätzung der verdiente Mitbürger erfuhr, bewies die stolze Zahl von 20 ehrenden Nachrufen beim feierlichen Requiem und der Beerdigung.

Seinem beruflichen Wirkungskreis fühlte er sich an all seinen Lebensstationen weit über die pädagogischen Erziehungs- und Leitungsaufgaben hinaus verpflichtet. Ein halbes Jahrhundert lang war er mit großer Leidenschaft als Organist in den Kirchen seiner Dienstorte tätig. Bis kurz vor seinem Tode betätigte sich Johann Hoesch in Bissingen als unermüdlicher Chorregent beim Männergesangverein und Kirchenchor und prägte damit Chorsänger, die zum Teil bis heute aktiv sind. 20 Jahre ist er in den Annalen als Dirigent und Impulsgeber verzeichnet. Daneben war er auch langjähriges Mitglied des Pfarrgemeinderates und Vorsitzender des Altenklubs, aus dem später der Seniorenkreis hervorging. In leitender Funktion wirkte Hauptlehrer Hoesch auch in einer ganzen Reihe von Vereinen mit. Sein Einsatz galt als Vorstand dem Kur- und Verkehrsverein Bissingen und dem nachfolgenden Aktionsverband Naherholung im Kesseltal sowie als Schriftführer dem Obst- und Gartenverein. Seine Stimme erhob er, wenn er es für nötig erachtete, darüber hinaus auch im Schützenverein, im Veteranenverein, im Bienenzuchtverein, beim CSU-Ortsverband und in der Ortsverkehrswacht. Nicht zu vergessen die zahlreichen, viel besuchten Theateraufführungen, die Johann Hoesch über lange Jahre leitete. Für Jung und Alt organisierte er zudem auch Theaterfahrten aus dem Kesseltal, unter anderem ins Augsburger Stadttheater, damals noch längst keine Selbstverständlichkeit.

„Herzensangelegenheiten waren Johann Hoesch die Jugendförderung, die Gnadenstätte Buggenhofen und die Pflege der Verantwortung der geschichtlichen Vergangenheit gegenüber.“ Dies schrieb der damalige Redaktionsleiter Johannes Schmidt in seinem Nachruf auf den Bissinger Pädagogen in der Donau-Zeitung. Auch seiner Heimatzeitung gegenüber war Hauptlehrer Hoesch als langjähriger und hochgeschätzter freier Mitarbeiter eng verbunden, da er sich wie kaum ein anderer im Kesseltal, das ihm längst zur Heimat geworden war, auskannte. Dazu passte schließlich auch, dass der „Herr Hauptlehrer“ von 1948 bis 1961 die Nebentätigkeit als Gemeindeschreiber ausübte und damit zugleich auch in eine weitere Aufgabe hineinwuchs, die sich zur Passion entwickeln sollte.

Mit großer Akribie und Gewissenhaftigkeit führte er nämlich in der Nachfolge von Oberlehrer Georg Engel die Ortschronik des Marktortes Bissingen fort und bezog dabei auch die Nachbarorte mit ein. Nicht zuletzt auch deshalb bezeichnete Bürgermeister Josef Knaus Johann Hoesch in seinem Nachruf als „Idealisten vom Scheitel bis zur Sohle“. Damit reihte sich dieser in einer Zeit, als die Mehrzahl der Lehrkräfte noch dort ihren Wohnsitz hatten, wo auch ihre Arbeitsstelle war, ein unter viele andere seiner Zunft, bei denen sich ihre Profession mit dem Anspruch mischte, weit über den Beruf hinaus für ihre Wirkungsorte als Geschichts- und Heimatforscher sowie als Förderer des kulturellen Lebens da zu sein.

An all diese Verdienste erinnert die Johann-Hoesch-Straße, die von der Marktstraße hinauf in die Galgenbergstraße führt und in der er auch sein Wohnhaus errichtete, aber auch die vielen hinterlassenen Schriftzeugnisse und Fotografien im Archiv der Marktgemeinde Bissingen.

Repros: Helmut Herreiner

Knapp an einer noch größeren Katastrophe vorbei

Am Rosenmontag brannte vor 50 Jahren der Forellenhof in Bissingen ab – Weit bekannte Ausflugsgaststätte

Bissingen (HER). „Ballgäste flüchten vor den Flammen“ – „Ein Gorilla verhindert die Katastrophe“ – „Verkohlte Balken und Mauern“. So lauteten vor 50 Jahren die Schlagzeilen in der Donau-Zeitung, als im Jahre 1971 in der Nacht vom Rosenmontag zum Faschingsdienstag der „Forellenhof“ in Bissingen völlig niederbrannte. Mehr als 100 Gäste, die den Rosenmontagsball besuchten, konnten sich kurz vor Mitternacht alle in Sicherheit bringen, meist allerdings nur das retten, was sie am Leibe trugen. „Während es im Obergeschoß bereits lichterloh brannte, amüsierten sich in dem im Erdgeschoß befindlichen Tanzsaal über 100 Gäste ahnungslos beim Rosenmontagsball“ schrieb Berichterstatter Erich Pawlu, der damals bereits für die Donau-Zeitung arbeitete, in der Aschermittwochsausgabe der Heimatzeitung.

Natürlich herrschte in jener Nacht in dem am östlichen Ortsausgang Bissingens gelegenen Ausflugslokal in unmittelbarer Nähe des damaligen Schwimmbads und der Kessel Hochbetrieb und allerbeste Stimmung. Die Gäste kamen teils von weither, der Forellenhof mit Schwimmbad trug neben der Auerquelle, der Stegmühle und den Lokalen und Pensionen zum damaligen Renommee Bissingens als Kurort und Ausflugsort bei.

Glück im Unglück war es, dass sich die Gäste allesamt im Erdgeschoß aufhielten und sich sowohl über die Eingangstüre als auch über die Terrassentüre retten konnten. Diese war unverschlossen, weil ein als Gorilla verkleideter Gast einige Zeit vor Ausbruch des Feuers über zu große Hitze im Saal geklagt hatte und den Wirt gebeten hatte, ihm die Terrassentüre aufzusperren, um Luft zu schnappen.

Was dann geschah, erklärte der aus der Nähe von Landsberg stammende Pächter des Lokals später der Polizei. Als er etwa eine halbe Stunde vor Mitternacht den Schlüssel für die Registrierkasse aus dem oberen Geschoss holen wollte, um die Einnahmen zu überprüfen, bemerkte er auf der Treppe etwas Schwarzes, Teerähnliches, das von der Decke tropfte. Als er die Zimmertüre öffnete, schlugen ihm bereits hohe Flammen entgegen. Daraufhin rannte er nach unten, alarmierte die Gäste sowie das Küchenpersonal und überwachte, dass alle nach draußen kamen, um sich schließlich selbst über ein Küchenfenster in Sicherheit zu bringen. Die Mitglieder der Kapelle „Exodus“ versuchten noch, ihre Instrumente zu retten. Rasch waren dann die Feuerwehren aus Bissingen, Unterbissingen und Kesselostheim am Brandort, obwohl manche der Feuerwehrkräfte zunächst geglaubt hatten, es handele sich um einen Fehlalarm. Schließlich waren erst am Nachmittag des Rosenmontags die Sirene auf dem Feuerwehrhaus neu installiert und ein Probealarm ausgelöst worden.

Kommandant Karl Hirner und sein Stellvertreter Richard Riegg leiteten den Einsatz und stellten sehr schnell fest, dass das Gebäude nicht mehr zu retten war, da sich die Flammen mit ungeheurer Geschwindigkeit ausbreiteten. Eine besondere Gefahr stellten zwei außen gelegene Tanks, der Heizöltank an der Südostseite und der Propangastank auf der gegenüberliegenden Seite, dar, zumal das in der Küche ungehindert ausströmende Propangas die Ausbreitung des Feuers gewaltig förderte. Als es den Einsatzkräften schließlich gelang, die Zuleitung abzustellen, wurde das Ausmaß des Brandes deutlich. Man konzentrierte sich darauf, die benachbarte Halle der Steinwerke Rieder-Sellner mit ihren LKW und Baumaschinen zu sichern. Geschmolzene Geldstücke im Zigarettenautomaten und das völlige Chaos in der Überresten der Küche und des Tanzsaals ließen am Morgen darauf erkennen, was für eine Katastrophe sich an diesem Ort ereignet hatte. Immerhin waren keine größeren Personenschäden zu beklagen. Der Getränke-Vorratsraum war gar vom Feuer weitgehend verschont geblieben. Zwar fehlten die abgebrannten Etiketten an den Sektflaschen, aber die Korken waren auf den Flaschen geblieben.

Doch auch Tags darauf war die Arbeit der Feuerwehrleute noch immer gefährlich, wie sich zeigte, als beim Bekämpfen von immer wieder aufflammenden Schwelbränden urplötzlich ein Teil der Decke zum Obergeschoss mitsamt einer Badewanne herunterbrach. Natürlich erschienen noch am Faschingsdienstag auch die Brandermittler der Kriminalpolizei aus Augsburg. Sie stellten fest, dass das Fehlen von Massivdecken in der erst 1964/65 erbauten Gaststätte die Ausbreitung des Großfeuers maßgeblich gefördert hatte. Schweigend, so wird berichtet, stieg an jenem Dienstag auch der Besitzer des einst so attraktiven Lokals, Architekt Maus aus Günzburg, zwischen den geschwärzten Mauern über die verkohlten Balken und besah sich die Berge von Schutt. Anders als heute im Internetzeitalter sprach sich die Brandkatastrophe aber nicht gleich überall herum, vor allem nicht unter jenen Kesseltalern, die nachts wohl trotzdem gut geschlafen hatten. Eine ältere Bissingerin, die von Fremden am Dienstagmorgen nach dem Weg zum Forellenhof gefragt wurde, erklärte diesen, wo sie links abbiegen müssten und dass der Forellenhof so früh aber sicher noch geschlossen habe. Er hatte allerdings nicht geschlossen, denn es gab keine Türe mehr, die abgeschlossen werden konnte. Das musste auch der Bissinger Postbote überrascht feststellen, als er dort gegen 9.30 Uhr wie gewöhnlich einige Briefe an den Pächter abliefern wollte. Gerüchte, dass bei dieser Brandkatastrophe etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen war, gab es in Bissingen recht bald.

Tatsächlich wurde der Pächter der Ausflugsgaststätte, der das gut gehende Lokal erst im Oktober 1970 übernommen hatte, später der vorsätzlichen Brandstiftung überführt und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Der Forellenhof wurde nie mehr aufgebaut, und zudem wurde als weitere Folge dieser Brandkatastrophe auch das Bissinger Schwimmbad, im Jahre 1935 als erstes 50-Meter-Schwimmbecken im gesamten Landkreis Dillingen in Betrieb genommen, geschlossen und nie mehr wiedereröffnet. Somit verlor der Marktort in jener Rosenmontagsnacht vor 50 Jahren gleich zwei seiner Attraktionen.

Repros: Helmut Herreiner

Das Ende einer stolzen Burg

Vor 150 Jahren stürzten die Reste der Hohenburg in sich zusammen – Einst Herrschaftsmittelpunkt im Kesseltal

Wo heute auf steilem Fels hohe Bäume wachsen, erhob sich einst die Hohenburg stolz über dem Talgrund.

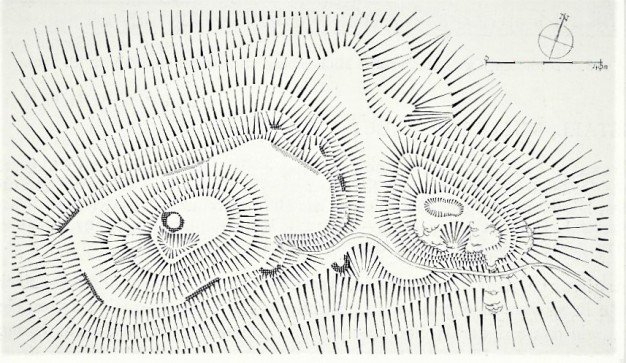

Bissingen (HER). Die bedeutendste der vielen mittelalterlichen Burgen im Kesseltal war einst die Hohenburg. Sie stand auf einem steilen und felsigen, auf drei Seiten von der Kessel umflossenen Bergkegel zwischen den beiden Ortschaften Fronhofen und Thalheim. Im Frühjahr des Jahres 1871, also vor genau 150 Jahren, stürzte die bis dahin noch weithin sichtbaren Ruine in sich zusammen.

Nicht mehr viel erinnert seither vor Ort an die mächtige und bedeutende Burg, die im hohen Mittelalter das Herrschaftszentrum des Kesseltals war. Einige wenige Mauerreste und ein runder Turmstumpf am südlichen Berghang sind noch zu sehen. Vor Jahren war auch die Stelle des einstigen Burgbrunnens noch zu finden.

Wer den steilen Weg entlang des Osthanges hinaufsteigt, vorbei an Felsen und Magerrasen, der kann sich trotzdem sehr gut vorstellen, wie hier einst die Ritter und Dienstmannen hinaufritten. Die Hohenburg war die mächtigste, aber nicht die einzige Höhenburg im Kesseltal. Nicht allzuweit entfernt lagen die Burgen Fronhofen, Diemantstein und Hochstein. Sie alle gehörten wohl im Hochmittelalter zu einem gemeinsamen Herrschaftskomplex, dessen Urfamilie aller Wahrscheinlichkeit nach von der Burg Fronhofen auf dem Michelsberg stammte.

Die Michaelskirche an exponierter Stelle auf höchster Stelle der nur ein paar Hundert Meter entfernten Bergkuppe steht vermutlich genau dort, wo sich vor bald einem Jahrtausend die Burgkapelle der Burg Fronhofen befand. Erst nach dem Aussterben des Fronhofener Urgeschlechts stieg die Hohenburg, wohl zu Beginn des 12. Jahrhunderts, zum namengebenden Sitz einer Adelsfamilie auf. Deren letzter männlicher Nachkomme als Burgherr der Hohenburg, Friedrich von Hohenburg, taucht im Jahre 1270 in einer Urkunde auf. Mit dessen gleichnamigem Sohn Friedrich von Hohenburg, welcher am 4. Juni 1319 als Ordensritter des Johanniterordens zu Kleinerdlingen im Ries in einem Kaufbrief als Zeuge genannt wird, starben die Hohenburger aus, denn nach 1319 ist kein Angehöriger dieses Adelsgeschlechts mehr in irgendeiner Urkunde zu finden.

Die Bedeutung dieser Kesseltaler Adelsfamilie im hohen Mittelalter beweist sich durch weit verstreute Besitzungen im nordschwäbischen Bereich, zu denen unter anderem der Stettenhof bei Mödingen oder Güter in Zusamaltheim zählten, aber auch durch die erste urkundliche Erwähnung der größten und wichtigsten Burg der Region, der Harburg, im Jahre 1150. Hier spielten die verwandtschaftlichen Beziehungen der Fronhofen-Hohenburger zum deutschen Königshaus eine Rolle. Seine Bedeutung demonstrierte das Hohenburger Adelsgeschlecht auch in einem stolzen Burgenbau.

Wer zu der Burg von Osten her hinaufstieg oder ritt, passierte wohl zunächst auf dem vorderen Felskegel eine Vorbefestigung und anschließend einen künstlich vertieften, etwa acht bis zehn Meter tiefen Graben. Vorbei am Torturm mit etwa sieben Metern Durchmesser und eineinhalb Meter dicken Mauern, der bis heute zu erkennen ist, ging der Burgweg anschließend steil hinauf zur eigentlichen Vorburg mit Wirtschaftshof, hohen Umfassungsmauern und Wällen.

An der höchsten Stelle schließlich lag die Kernburg mit einem Palas und dem Begfried. Alleine die Größe der Hauptburg belief sich auf etwa 20 x 45 Meter. Der 9 x 9 Meter umfassende Bergfried stand an der Nordwestseite auf der Außenmauer und zum Burginnenhof hin frei. Dieser ganze stolze Burgkomplex, in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts erbaut, ist spätestens seit 1299 in den Händen der Grafen von Oettingen.

Nicht klar ist, ob dieses Adelsgeschlecht aus dem angrenzenden Ries durch Kauf oder Erbschaft in den Besitz der Herrschaft Hohenburg kam. Nachdem diese Herrschaft zusammen mit dem dazugehörigen Markt Bissingen im Jahre 1455 von den Oettingern an die Schenken von Schenkenstein verkauft wurde, verlagerte sich der Herrschafts- und Verwaltungssitz immer mehr hinunter in den Marktort im unteren Kesseltal. Als schließlich nach diversen Besitzerwechseln die Herrschaft Hohenburg-Bissingen im Jahre 1661 zurück an das Haus Oettingen gelangte, war die Hohenburg längst dem Verfall preisgegeben.

Schon zu Beginn des 17. Jahrhunderts wurde sie als „Ruine“ bezeichnet. So war es kein Wunder, dass die noch verbliebenen, Wind und Wetter ausgesetzten Restmauern in der ersten Jahreshälfte des Jahres 1871 in sich zusammenstürzten. Über das genaue Datum dieses Ereignisses allerdings gibt es zwei widersprüchliche Angaben. Mit Wilfried Sponsel und Hartmut Steger schreiben zwei äußerst renommierte Heimathistoriker in ihrem Standardwerk über die Burgen des Rieses und Riesumfelds („Vergangene Burgen und Herrensitze“, erschienen 2004) mit Bezug auf Volker von Volckamer: „Ein Großteil stürzte in der Nacht vom 22. auf den 23. April des Jahres 1871 zusammen.“

Oberlehrer Georg Engel aus Bissingen, ebenfalls ein passionierter Heimatforscher, nahm hingegen Bezug auf die Chronik der Pfarrei Fronhofen, als er wörtlich schrieb: „ Anno 1871 den 12. Mai stürzte die Giebelmauer der Hohenburg, der letzte noch gut erhaltene Überrest der Ruine morgens 4 Uhr mit donnerähnlichem Gekrach den Berg hinab und ist mit ihm die schöne Ruine, eine Zierde des Kesseltals, bis auf unbedeutende Mauerreste verschwunden. Schaden wurde Gott sei Dank nicht angerichtet.“

Ob April oder Mai 1871, jedenfalls wurden die Steine der eingestürzten Ruine zu nicht unwesentlichen Teilen für andere Bauwerke genutzt, unter anderem auch ab 1908 für anstehende Arbeiten an der unterhalb der einstigen Burg gelegenen Hohenburger Mühle. So bleiben heute neben den schriftlichen Quellen und den wenigen bildlichen Zeugnissen lediglich die eine oder andere Sage und die relativ dürftigen Überreste als Erinnerung an eine der bedeutendsten mittelalterlichen Burgen im Umfeld des Rieses. Ein beliebtes Ausflugsziel allerdings bildet die reizvolle Landschaft des oberen Kesseltals rund um die Hohenburg und den Michelsberg allemal, und das zu allen Jahreszeiten.

Fotos/Repro: Helmut Herreiner

Das Kleinod im Hahnenbachtal feiert Jubiläum

Die Wallfahrt zur Gottesmutter Maria in Buggenhofen entstand vor 550 Jahren - Ein Anziehungspunkt bis heute

Bissingen/Buggenhofen (HER). „Im Jahre 1471 hat es sich begeben, daß zu Buggenhofen die Inwohner wollten ein gar wilden und rauhen Ort voller Disteln und Dörner ausreuten; da fanden sie in der Erden einen Altar, wiewohl sie aber tiefer gruben, fanden sie auch ein sauber ganz unverwesenes Marienbild mit dem Kindlein auf dem Arm, von meisterlicher Hand sauber geschnitzet.“ So steht in der 1610 von Prior Georg Beck verfassten Klosterchronik des Klosters Heilig Kreuz in Donauwörth geschrieben, was zum Ursprung der bis heute weitbekannten Marienwallfahrt in dem kleinen Dörflein Buggenhofen im Hahnenbachtal wurde.

Somit feiert diese Wallfahrt in diesem Jahr ihr 550jähriges Jubiläum und zählt damit zu den ältesten Marienwallfahrtsorten in Bayern überhaupt.

Die Gründungslegende erzählt von dem Bauern des bei Donaumünster gelegenen Abtsholzerhofes, dem die Jungfrau Maria dreimal nacheinander im Traum erschienen ist und ihm verkündete, er solle in dem Krautgarten zu Buggenhofen graben. Nach der dritten Erscheinung habe der Bauer dies getan und das geschnitzte Marienbild gefunden. Daraus entstand der Brauch, dass der Abtsholzer Bauer an Kirchweih stets als erster die Kirche in Buggenhofen betrat. Nach dem Fund der Marienfigur wurde noch im gleichen Jahr, am 12. Oktober 1471, von Abt Johannes Strehler aus Heilig Kreuz in Donauwörth der Grundstein für eine Wallfahrtskirche gelegt und mit dem Bau begonnen. Neben dem Kloster Heilig Kreuz, das damals der Grundeigentümer des besagten Krautgartens war, nahmen sich auch Abt Georg Flos aus dem Kloster Mönchsdeggingen und die dort beheimateten Mönche sofort der neuen Wallfahrt an. Die erste Kirche war freilich in Größe und Gestalt nicht vergleichbar mit derjenigen, die heute das Bild des kleinen Ortes Buggenhofen prägt. 1473 war der Bau abgeschlossen, die neu entstandene Wallfahrt erfreute sich, wie es heißt, sogleich großer Beliebtheit. Von 1476 bis 1566 wurde sie von sogenannten „Weltpriestern“ betreut, danach übernahmen bis 1817 die Benediktiner aus Mönchsdeggingen die Betreuung der Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt. Wie tief verankert in der Bevölkerung diese Wallfahrt war, beweisen neben den vielen bis heute erhaltenen Wallfahrten aus den verschiedensten Orten im nördlichen Schwaben auch die über 200 Votivbilder, die in der Kirche heute noch zu sehen sind. Unter dem Motto „Maria hat geholfen“ sind hier Ereignisse vornehmlich aus dem 18. und 19. Jahrhundert dargestellt, in denen menschliche Schicksale in Notsituationen abgebildet sind. Die Votivbilder waren in aller Regel Dankesgaben oder auch Bittgaben an die Gottesmutter, ähnlich wie die zum Teil ebenfalls erhaltenen Wachsdarstellungen. Sie sind aber mit Sicherheit nur ein kleiner Teil dessen, was hier einst vorhanden war. Auch erhalten in einzelnen Exemplaren, leider nicht in Buggenhofen oder Bissingen selbst, ist ein Mirakelbuch aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, in dem mehr als 270 sogenannte „Gutthaten“, der Volksmund spricht hier eher von Wundern, der Maria von Buggenhofen beschrieben sind.

In jener Zeit, anlässlich des 300jährigen Jubiläums der hiesigen Marienwallfahrt fand im Sommer 1771 eine Festwoche statt, die alles in den Schatten stellte, was man im Kesseltal je gesehen hatte. Eine Woche lang wurden Messen und Festgottesdienste fast rund um die Uhr gefeiert und es wurden von den auswärtigen Festpredigern und den einheimischen Pfarrern mehr als 10000 heilige Kommunionen gespendet. In den Jahren zuvor wurde die bis dahin spätgotisch ausgestaltete Kirche unter der Regie des Abtes Michael Dobler aus Mönchsdeggingen mit großem Aufwand im Rokokostil renoviert. Die prachtvollen Gemälde von Johann Baptist Enderle, die der Kirche bis heute ihr Gesicht geben, gehen auf diese Zeit zurück.

Blickfang im Chor ist das zu Ehren des Kirchenpatroziniums gestaltete große Gemälde „Maria Himmelfahrt“, umgeben von den in sechs Kartuschen gefassten Allegorien der Tugenden Mariens, die damit allen Pilgern und Besuchern der Kirche als Vorbild dienen soll. Das Hauptfresko im Langhaus, das große Teile des Tonnengewölbes einnimmt, zeigt in eindrucksvoller Weise die Verehrung Mariens durch die vier Erdteile Europa, Afrika, Amerika und Asien. Hier erscheinen in sechs seitlichen Nebenkartuschen Frauengestalten, die ebenfalls den Tugend- und Gnadenreichtum der Gottesmutter symbolisieren. Über Jahrhunderte hinweg fasziniert die Ausstrahlung der seit der Rokokozeit prächtig ausgestatteten Marienwallfahrtskirche die Gläubigen aller Altersschichten. Gleichzeitig gilt sie, weil nicht so groß dimensioniert wie manch andere Wallfahrtskirche, schon immer als Kirche, „in der es sich besonders gut beten lässt“, wie es heißt.

Abgesehen von den großen Festtagen finden viele Menschen hier nämlich, abseits der großen Städte und Treffpunkte, genau die Ruhe und innere Einkehr, die sie suchen. Nicht zuletzt auch als Hochzeitskirche oder zur Feier besonderer Familienjubiläen war und ist Buggenhofen deshalb sehr beliebt. Seit einigen Monaten allerdings ist die Ruhe auch hier besonders groß. Die Corona-Pandemie brachte die Gottesdiensttätigkeit zuletzt praktisch zum Erliegen. Trotzdem wird sie auch in diesen Zeiten immer wieder von Gläubigen besucht. Immerhin konnten die vergangenen Monate zu weiteren Renovierungen genutzt werden, wie Kirchenpfleger Florian Brenner und Mesnerin Anni Boos berichten können. Die Orgel wurde einer dringend notwendigen Restaurierung unterzogen, und vor Weihnachten wurden auch die Altäre und die Kanzel durch eine Fachfirma aus dem Holzbereich renoviert.

Sollte Corona mitspielen und die gegenwärtigen Restriktionen gelockert werden können, hoffen Kirchenpfleger Florian Brenner und der Bissinger Ortspfarrer, Pater George, auf einen ersten Gottesdienst im neuen Jahr an Mariä Lichtmess Anfang Februar. Glanzlichter des Festjahres anlässlich des 550jährigen Bestehens der Wallfahrt Buggenhofen sollen die Festgottesdienste am 13. Mai (Christi Himmelfahrt) mit Bischof Dr. Bertram Meier und am 15. August (Patrozinium Mariä Himmelfahrt) mit Generalvikar Harald Heinrich sein. Damit würde auch dieses Jubiläumsjahr in Buggenhofen würdig gefeiert und der Wunsch von Kirchenpfleger Florian Brenner ginge in Erfüllung: „Wir wollen eine lebendige Wallfahrtskirche, die für die Menschen da ist, wie sie es immer schon war!“

Fotos: Helmut Herreiner

Licht in dunklen Zeiten

„Advent der Lichter“: 12 Kirchen und Kapellen im Kesseltal waren dabei

Bissingen (HER). Dunkle Zeiten – nicht nur angesichts der kurzen Tage im Dezember, sondern vor allen Dingen auch angesichts der Corona-Pandemie mit all ihren Einschränkungen. So empfinden es viele Menschen, und die Aussicht auf den unmittelbar bevorstehenden nächsten Lockdown kurz vor dem Weihnachtsfest macht die Situation nicht besser. Ein wenig Licht in die Dunkelheit für die Menschen wollte da das Katholische Landvolk Bissingen am Vorabend des dritten Adventssonntages bringen. Sie beteiligte sich an der diözesanweiten Aktion eines „Advents der Lichter“, die unter Beachtung der staatlichen und kirchlichen Hygieneregelungen im Kesseltal durchgeführt wurde. Den Verantwortlichen ging es darum, die Kirchen und Kapellen an diesem Abend in das Bewusstsein zu rücken und den Raum für eine geistliche Atmosphäre zu ermöglichen. Zahlreiche Gläubige und Interessierte nahmen dieses Angebot in den Abendstunden zwischen 18 Uhr und 20 Uhr dankend an und erlebten an insgesamt zwölf Standorten in den fünf Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft Bissingen eine besondere, feierliche Stimmung. Kerzen und besondere Lichtinstallationen zusammen mit meditativer Musik sorgten für eine eindrucksvolle Atmosphäre. Nachdem ein „freies Kommen und Gehen“ angesagt war, nutzten viele die Gelegenheit, mehrere Kirchen und Kapellen zu besuchen. In den Pfarrkirchen in Bissingen, Stillnau, Diemantstein und Fronhofen sowie in der den beiden Heiligen Vitus und Rochus geweihten Kirche in Gaishardt wurde die nächtliche Beleuchtung durch Meditationsmusik untermalt, in Oberliezheim wurden zusätzlich besinnliche Texte gelesen. Beleuchtet wurden außerdem die Wallfahrtskirche Buggenhofen, die Michaelskirche auf dem gleichnamigen Berg oberhalb von Fronhofen, die Ulrichskirche in Unterbissingen, die Oberliezheimer Kapelle sowie die Margarethenkapelle in Hochstein auf steilem Fels, deren eindrucksvoller nächtlicher Anblick den Menschen im Kesseltal ja das ganze Jahr über vertraut ist. Einen besonderen Anblick bot auch im nächtlichen Ambiente die neue Denzel-Kapelle oberhalb von Kesselostheim. Die Kapelle selbst war von innen beleuchtet, der Weg dorthin durch eine Vielzahl von Kerzen erhellt. Die besondere Atmosphäre wurde untermalt durch vorweihnachtliche Melodien der beiden Kesseltaler Weisenbläser, die mit ihren Instrumenten auch dem zeitweise kalten Wind und dem Nass von oben trotzten und sich den Beifall der im Abstand zuhörenden Besucher wahrlich verdient hatten.

Fotos: Helmut Herreiner

Ein Felssturz und ein Kirchenraub

Ein landschaftlicher Fixpunkt im oberen Kesseltal und eines der lohnenswertesten Wanderziele weit und breit ist der Michelsberg mit seiner Umgebung.

Vor 40 Jahren wurde in die Michaelskirche bei Fronhofen eingebrochen – Beliebtes Wanderziel

Ein geheimnisumwitterter Berg ist der Michelsberg im oberen Kesseltal. Er gilt neben der Hochsteiner Kapelle, der Wallfahrtskirche Buggenhofen und der Ortsansicht von Bissingen als eines der Wahrzeichen des Kesseltals und ist zu allen Jahreszeiten ein herrlich gelegenes Wanderziel. Weithin bekannt sind die Höhle Hanseles Hohl und die Michaelskirche. Diese war genau vor 40 Jahren Schauplatz eines Geschehens, über das bis heute im Kesseltal gesprochen wird. Vor einigen Jahren, als der als Wanderziel mittlerweile sehr beliebte Erlebnisweg „Rund um den Michelsberg“ angelegt wurde, stellte man an einem markanten Felsblock, der unmittelbar an diesem Weg am Fuße des Nordhangs der Berges liegt, eine Informationstafel auf. Die Tafel und der tonnenschwere Felsblock erinnern daran, was in der Nacht vom 7. auf den 8. März 1980 geschah. Damals drangen unbekannte Täter durch die mit einem Schraubenzieher aufgebrochene Tür der Sakristei in die einsam auf der Bergeshöhe gelegene Michelskirche ein und entwendeten eine ganze Reihe sakraler Gegenstände. Dies waren ein Kreuz mit Christusfigur, eine Madonnenfigur und eine kleine Michaelsstatue, zwei Engelfiguren und zwei Putten sowie einen vergoldeten Kelch und ein vergoldetes Ziborium. Dass der Schaden nicht noch größer war, verdankte die Pfarrei Fronhofen wohl dem großen Felsblock, der als eine Art „himmlische Alarmanlage“ just in der Diebstahlsnacht den steilen Nordhang des Michelsberges hinunterstürzte. Das ungeheure Gepolter muss die Diebe zu einer überstürzten Flucht veranlasst haben, darauf sollen zumindest noch einige Spuren tags darauf hingedeutet haben.

Auf der Informationstafel am Felsblock heißt es jedenfalls: „Durch das Geräusch, das der Felssturz verursachte, sind die Einbrecher so erschrocken, dass sie die Kirche fluchtartig verlassen haben. Durch die hastige Flucht mussten die Räuber einige wertvolle Figuren zurücklassen. Leider sind einige Kunstwerke bis auf den heutigen Tag nicht wieder aufgetaucht.“ Was man über diesen Kirchenraub trotzdem weiß, ist, dass er wohl im Zusammenhang mit einer groß angelegten Diebstahlserie in den Jahren 1979/1980 in ganz Nordschwaben, aber auch im angrenzenden Mittelfranken und Oberbayern stand.

Alleine in Schwaben sind in diesem Zeitraum etwa 40 Einbrüche und Diebstähle verzeichnet. Die Täter entwendeten in der Diebstahlsnacht vom 7. auf 8. März 1980 auch noch eine große Christusfigur auf einem Feldkreuz zwischen Fronhofen und Thalheim. Meist wurde die Diebesbeute über Hehler an Interessierte im In- und Ausland weiterverkauft. Im Juni 1980 verhaftete die Polizei einen 33jährigen Hilfsarbeiter, der im Verdacht stand, unter anderem auch am Einbruch in der Michelskirche unmittelbar beteiligt gewesen zu sein. Dem Mann war die Polizei durch einen Zufall auf die Spur gekommen. Bei einem Verkehrsunfall am 5. Mai nahe Immenstadt im Allgäu wurde nämlich im Kofferraum de Unfallautos die Fronhofener Rosenkranzmadonna gefunden. Der Fahrer des Wagens hatte sie von dem Hilfsarbeiter auf dem Schwarzmarkt erworben. Als die Polizei den möglichen Räuber festnahm, fand sie bei ihm auch noch einige Silberfiguren, die zu einer in Binswangen bei Wertingen gestohlenen, wertvollen Monstranz gehörten. Da der 33jährige hierzu nur sehr unglaubwürdige Angaben machte, wurde er in Untersuchungshaft genommen. Über sein weiteres Schicksal ist bis auf die Tatsache, dass er sehr hartnäckig leugnete, zumindest im Kesseltal nichts bekannt.

Ein tonnenschwerer Felsblock, der verhinderte, dass Kirchendiebe in der Michelskirche einen noch größeren Schaden anrichteten, ist am Rande des Erlebnisweges „Rund um den Michelsberg“ zu besichtigen.

Die Tafel erinnert unter der Überschrift „Himmlische Alarmanlage“ an den Kirchenraub im Jahre 1980.

Text und Fotos: Helmut Herreiner

Vor 775 Jahren: Ein Weiler wurde verkauft

Erste urkundliche Erwähnung von Kallertshofen

Bissingen (HER). Im Schatten des großen Marktortes Bissingen liegt, etwas versteckt am jenseitigen Ufer der Kessel, der Weiler Kallertshofen. Genau vor 775 Jahren trat das kleine Örtchen erstmals in das Licht der Geschichte. Der Ortsname bedeutet soviel wie „bei den Höfen des Kadalhart“. Der Genannte war wohl im frühen Mittelalter der Begründer des Weilers, einer klassischen Ausbausiedlung vom nur einige Hundert Meter entfernt gelegenen Hauptort Bissingen aus. In „Kadelhartshovin“, wie der Ort damals hieß, hatte das auf der gleichnamigen Insel im Bodensee gelegene und sehr bedeutende Kloster Reichenau Besitzungen. Diesen Besitz verkauften laut einer Urkunde aus dem Jahre 1245 die beiden Brüder Konrad und Herbert von Schmehingen an das Kloster Kaisheim, dem im Mittelalter viele Güter im Kesseltal gehörten. Das Kloster Reichenau verzichtete mit dieser Urkunde, unterzeichnet vom Abt Konrad von Reichenau, auf sein Obereigentumsrecht in Kallertshofen zugunsten des Kaisheimer Klosters. Bedingung dafür war, dass Kaisheim die Besitzungen in geistliche Brüderschaft aufnehme und jährlich von nun an immer „auf Martini“, das heißt am Martinstag, zwei Pfund Wachs an den Reichenau´schen Hof in Höchstädt übergebe. In späteren Jahren waren die Höfe des Weilers Kallertshofen und die unmittelbar benachbarte Stegmühle ganz oder teilweise im Besitz der Herrschaft Hohenburg, der Grafen von Oettingen sowie des Klosters Heilig Kreuz in Donauwörth.

Fotos/Repro: Helmut Herreine

Ein Weiler, der einst ein Adelssitz war

Der Hof, der dem Weiler seinen Namen gab: Das repräsentative Hauptgebäude des Kömertshofes. Vermutlich ließ sich genau an dieser Stelle einst der Ortsgründer Chunibreht nieder.

Vor 750 Jahren: 1270 schenkte Adelheid den Kömertshof dem Kloster Zimmern

Bissingen (HER). Immer wieder Überraschendes gibt es zu entdecken, wenn man in alten Aufzeichnungen und Chroniken stöbert. So mag man kaum glauben, dass der Weiler Kömertshof, unweit von Warnhofen im oberen Kesseltal gelegen, einst Sitz eines Adelsgeschlechtes war. Erst recht nicht, wenn man weiß, dass die heutige Größe des Weilers eigentlich vor allen Dingen auf die Ansiedlung mehrerer Familien von Heimatvertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg zurückgeht. Im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit war das Örtchen also noch ein ganzes Stück kleiner.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts sind im „Kimmertshof“ ganze 13 Seelen, also Bewohner, verzeichnet.

Gegründet wurde der ursprüngliche Hof von einem Siedler namens Chunibreht oder Chunibrecht, der wohl von einem der benachbarten Orte hierherzog und sich mit seiner Familie hier an einer Stelle niederließ, an der genügend Wasser vorhanden war, Weide- und Ackerland geschaffen werden konnte und der Wald ebenfalls nicht weit weg war.

Erstmals schriftlich genannt ist der Kömertshof im Jahre 1236. Damals schenkte der reich begüterte Adlige Ulrich von Hohenburg seiner Tochter Adelheid die „villa Kunebrehteshoven“, den Kömertshof nahe Warnhofen mit allen dazugehörigen Besitzungen, als Brautgeschenk zu ihrer Vermählung mit dem Vogt Siegfried von Ramstein. Nach dessen Tod schenkte Adelheid als Witwe mit der Zustimmung ihrer Kinder am 8. Dezember 1270 den Kömertshof dem Kloster Zimmern. Sie erhielt dafür eine Leibrente des Klosters. Unterzeichnende Zeugen der Urkunde waren unter anderem Adelheids Bruder Friedrich von Hohenburg und Rudolf von Hürnheim, der Sohn des Klostergründers in Zimmern.

In dieser Schenkung vom Dezember 1270 dabei war ausdrücklich auch das Patronatsrecht der Kirche in „Künbrechtshofen“, als dem Kömertshof. Damit war bewiesen, dass hier zu dieser Zeit bereits eine eigene Kirche stand, die für einige Zeit sogar Sitz einer eigenen kleinen Pfarrei war. Die Kirche, deren Nachfolgebau erst im Jahre 1900 abgebrochen wurde, war dem heiligen Georg geweiht. Sie wurde am 27. November 1309 vom Kloster Zimmern mitsamt dem Kirchenschatz an das Augsburger Domkapitel abgetreten.

In den Jahren 1557/58 gelangte der Kömertshof an die protestantischen Grafen von Oettingen-Oettingen und wurde der Herrschaft Hochhaus unterstellt. Im Jahre 1700 wurde der Hof an die Grafen von Oettingen-Wallerstein verkauft, die ihn schon vier Jahre später an reiche Augsburger Patrizier veräußerten.

Am 28. Dezember 1787 schließlich kaufte das Fürstenhaus Oettingen-Wallerstein in Person von Fürst Kraft Ernst den Kömertshof zurück und machte eine fürstliche Domäne daraus. Zum stolzen Hofbesitz zählten damals mehr als 300 Morgen Land, eine eigene Schmiede, Mühle, Braustätte und 12 eigene Gebäude. Dem Hauptgebäude des Hofes sieht man die einstige Bedeutung heute noch an, von den Nebengebäuden stehen die meisten allerdings nicht mehr. Nach dem Zweiten Weltkrieg vergrößerte sich der Weiler Kömertshof in vorher nicht gekanntem Maße durch die Ansiedlung mehrerer Familien von Heimatvertriebenen im Rahmen der Bayerischen Landessiedlung ab 1952

Auf einer Anhöhe, nur einen guten Kilometer Luftlinie nördlich des Rennweges gelegen, breitet sich im oberen Kesseltal der Weiler Kömertshof aus - Ortsschild Kömertshof.

Fotos/Repro: Helmut Herreiner

Das östlich an der Kessel gelegene Heim

Ansicht des Dorfes Kesselostheim vom Rannenberg aus.

Vor 750 Jahren wurde das Dorf Kesselostheim erstmals schriftlich erwähnt

Bissingen (HER). Ein Dorf nach dem anderen im Kesseltal kann in den letzten Jahren sein 750jähriges Ortsjubiläum feiern, zumindest, wenn man das erste Datum seiner schriftlichen Erwähnung zugrunde legt. Vor zwei Jahren war es Göllingen, vergangenes Jahr Oberliezheim, und heuer ist es Kesselostheim, welches im Jahr 1270 erstmalig in einer Urkunde auftaucht. Gegründet wurde das Dorf, nahe der Mündung des Hahnenbaches in die Kessel gelegen, wie die anderen Orte schon deutlich früher. Ziemlich sicher waren es alemannische Siedler, die von Bissingen aus als sogenannte „Ausbausiedlung“ im siebten nachchristlichen Jahrhundert das neue „östlich gelegene Heim an der Kessel“ gründeten. Darauf deuten jedenfalls neben dem Ortsnamen auch Reihengräberfunde aus jener Zeit hin, die auf dem südlich am jenseitigen Ufer des Kesselflusses gelegenen Kappelberg gemacht wurden. Die ältesten Funde aus der Gemarkung Kesselostheim reichen noch ein ganzes Stück weiter zurück, nämlich in die vorchristliche Hallstatt- und Keltenzeit. Im Mittelalter war der Ort Sitz einer kleinen Adelsherrschaft. Als Inhaber dieser Herrschaft sind die „Herren von Ostheim“ anzunehmen, die sich wie üblich nach dem Ort ihres Adelssitzes benannten. Dazu zählte wohl auch jener Ulrich von Ostheim, der im Jahre 1270 urkundlich erwähnt ist. Er erscheint in einer Augsburger Urkunde vom 31. März 1270 als Zeuge einer Schenkung. Dabei übereignete Ulrich von Hohenburg, ein von der Herrschaft Hohenburg im oberen Kesseltal stammender Kanoniker in Bamberg und Augsburg, einen Eigenhof in Ostheim an das Kloster Kaisheim. Schenkungen von Adligen oder von Abkömmlingen aus diesen Geschlechtern an Klöster oder Kirchen fanden damals sehr häufig statt. Nachdem Ulrich von Hohenburg keine Nachkommen hatte, wollte er mit dieser Übereignung eine gute Tat für „seines und der Seinen Seelenheil“ tun. Zur Bedingung machte er dem Kloster Kaisheim jedoch, dass er den Hof noch behält, solange er lebt, und dafür ab sofort dem Kloster eine jährliche Pacht zahlt. Nach seinem Tode geht der Hof dann vollständig in den Klosterbesitz über. Das um den Hof gelegene Dorf Ostheim war im 14. Jahrhundert auch Standort einer Mühle und einer kleinen Kirche. Die Mühle ist 1375 ebenfalls im Besitz des Klosters Kaisheim genannt und das Kloster besaß gleichzeitig auch die Vogtei über die Kirche. Herrschaftsrechte im Ort hatten im Mittelalter und der Neuzeit auch die Herrschaft Oettingen, die Patrizierfamilie Vetter aus Donauwörth und das Kloster Deggingen, welches am 23. April 1549 von Georg Vetter in Ulm den Burgstall zusammen mit zwei Weihern, zwei Höfen und 16 Sölden käuflich erwarb. Ein halbes Jahr später, am 11. November 1549, kaufte das Kloster Deggingen von dem Donauwörther Bürger Peter Vetter schließlich noch „ein Lehen und den Hirtenstab zu Ostheim an der Kessel“. Mit dem Hirtenstab ist das südlich des Dorfes auf der Anhöhe des Kappelberges gelegene, von einem kleinen Friedhof umgebene Kirchlein gemeint. Es war dem heiligen Benedikt geweiht und ist im Jahre 1716 noch erwähnt, wurde danach aber aus unbekannten Gründen abgerissen. Bis zum Jahre 1803 verblieb Kesselostheim beim Kloster Mönchsdeggingen, kam dann im Rahmen der Säkularisation für kurze Zeit zum Fürstenhaus Oettingen-Wallerstein und schließlich 1806 wie das ganze östliche Schwaben an Bayern. 1807 wurde das Dorf dem Justizamt Bissingen zugeteilt. Längst hatte sich in dieser Zeit der Ortsname „Kesselostheim“ durchgesetzt, auch um es von dem etwa 20 Kilometer nördlich im Ries gelegenen Wörnitzostheim zu unterscheiden. Mit rund 180 Einwohnern ist das Dorf heute etwa doppelt so groß wie zu der Zeit, als es vor mehr als 200 Jahren zu Bayern kam. Bekannt ist es vor allem durch die Naherholungsangebote, die von Menschen aus nah und fern gerne angenommen werden: den idyllisch zwischen der Kessel und felsigen Abhängen eines ehemaligen Steinbruches gelegene Grill- und Spielplatz, die vor wenigen Jahren neu angelegte Kneipp-Anlage in der Kessel und mehrere Wander- und Fahrradwege, darunter auch der beliebte Landwirtschafts-Wanderweg, das „Kesseltaler Landwirtschaftserlebnis“.

Untertitel Bild 2:

Ansicht Kesselostheims aus Südosten.

Untertitel Bild 3:

Der aus dem 19. Jahrhundert stammende Ausschnitt des Katasterplans zeigt das entlang der Durchgangsstraße von Bissingen nach Tapfheim und Donauwörth gelegene Dorf Kesselostheim. Die beiden Flurnamen „Mühlwiesen“ und „Kapelläcker“ verweisen auf die einstigen Standorte der Ostheimer Mühle und der im 18. Jahrhundert verschwundenen Benediktkapelle.

Fotos/Repro: Helmut Herreiner

Jubiläum in Buggenhofen

Im kommenden Jahr feiert die Marienwallfahrtskirche Buggenhofen ihr 550jähriges Jubiläum. Sie erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit bei Gläubigen aus nah und fern.

Ein Meister der Freskomalerei

Vor 250 Jahren schmückte Johann Baptist Enderle die Wallfahrtskirche Buggenhofen aus – 550jähriges Wallfahrtsjubiläum steht an

Bissingen (HER). Nicht weniger als 25 Fresken und Gemälde des genialen Meisters Johann Baptist Enderle aus Donauwörth zieren die Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt in Buggenhofen. Allein 13 dieser Fresken enthalten Szenen aus dem Leben der Gottesmutter, die anderen 12 beinhalten Symbole und Bilder, die mit ihren lateinischen Inschriften an die Tugenden Mariens erinnern. Zufall ist es keiner, dass Enderle – und mit ihm auch der Stukkateur Laurentin Hieber aus Neresheim – genau vor 250 Jahren mit der künstlerischen Ausgestaltung der Wallfahrtskirche in dem kleinen Ort im Hahnenbachtal beauftragt wurde. In den Jahren 1769/70 nämlich bereitete man sich hier auf das 300jährige Jubiläum der hiesigen Marienwallfahrt vor, die im Jahr darauf, 1771, zum größten Fest werden sollte, das man im Kesseltal je gesehen hatte. Eine Woche lang wurden Messen und Festgottesdienste fast rund um die Uhr gefeiert und es wurden den Berichten nach mehr als 10000 heilige Kommunionen gespendet. Doch zurück in die Jahre 1789/70: Damals wurde Buggenhofen vom etwa acht Kilometer nordwestlich gelegenen Kloster Mönchsdeggingen aus seelsorgerisch betreut. Abt Michael Dobler war es ein großes Anliegen, die bis dahin spätgotisch geprägte Wallfahrtskirche Buggenhofen im Rokokostil zu renovieren, um das 300jährige Weihejubiläum gebührend feiern zu können. Um die Malerarbeiten bewarben sich Johann Anwander aus Lauingen, Aloys Schweigländer aus Wallerstein und eben Johann Baptist Enderle. Letzterer gilt zwar heute als einer der bedeutendsten Rokokomaler im schwäbisch-oberbayerischen Raum, erhielt damals aber den Auftrag vor allen Dingen deswegen, weil er der billigste Bewerber war. Der Meisterschaft des am 15. Juni 1725 in Söflingen bei Ulm geborenen und in Günzburg sowie Augsburg ausgebildeten Künstlers tat dies keinen Abbruch. Im Jahre 1753 übersiedelte Johann Baptist Enderle nach Donauwörth und arbeitete bei dem dort ansässigen Künstler Johann Benedikt Reißmüller, dessen Witwe er nach dem Tode des Meisters heiratete. Werke von Enderle finden sich in mehr als 50 Kirchen, Klöstern und Pfarrhöfen von Füssen bis Mainz. In der Region trifft man auf christliche Darstellungen unter anderem im Kloster Heilig Kreuz in Donauwörth, in Mönchsdeggingen, Genderkingen, Fünfstetten, Mündling und Sulzdorf, in der Herrgottsruhkapelle zwischen Dillingen und Lauingen, in Gundelfingen, Scheppach oder Wettenhausen. Die Kunstgeschichte rühmt an Enderles Malstil die harmonische Verflechtung seiner persönlichen Ideen mit der Maltradition der Augsburger Schule sowie seine harmonischen Farbkompositionen in meist zarten und doch leuchtenden Pastelltönen, vornehmlich in den verschiedenen Nuancen der Farben Blau, Rot und Ocker. Genau dies prägt auch seine Werke in der Marienwallfahrtskirche Buggenhofen und hat wohl auch seinen Auftraggeber, Abt Michael Dobler, überzeugt. Enderle konnte sich hier, nicht allzu weit weg von seinem Wohnort Donauwörth, künstlerisch verwirklichen und den Chor, das Langhaus, die beiden seitlichen Beichtkapellen, die südliche Vorhalle und nicht zuletzt die beiden Emporenbrüstungen gestalten. Blickfang im Chor ist dabei das zu Ehren des Kirchenpatroziniums gestaltete große Gemälde „Maria Himmelfahrt“, umgeben von den in sechs Kartuschen gefassten Allegorien der Tugenden Mariens, die damit allen Pilgern und Besuchern der Kirche als Vorbild dienen soll. Das Hauptfresko im Langhaus, das große Teile des Tonnengewölbes einnimmt, zeigt in eindrucksvoller Weise die Verehrung Mariens durch die vier Erdteile Europa, Afrika, Amerika und Asien. Hier erscheinen in sechs seitlichen Nebenkartuschen Frauengestalten, die ebenfalls den Tugend- und Gnadenreichtum der Gottesmutter symbolisieren. Über der Treppe im Eingangsbereich hat Johann Baptist Enderle in einem Gemälde die Anbetung des Jesuskindes auf dem Schoß Marias durch die Hirten dargestellt. Von den meisten der Gläubigen, die dem Innenraum der Kirche zustreben, nicht beachtet, ist dieses Bildnis deshalb bemerkenswert, weil es rechts unten den Namenszug des Künstlers trägt und damit das einzige signierte Enderle-Werk in Buggenhofen ist. Auch nach dem Ende seiner Schaffenszeit in Buggenhofen war Johann Baptist Enderle unermüdlich weiter tätig. Sein letzter großer Auftrag führte ihn in die Kirche „St. Ulrich und Afra“ in Graben südlich von Augsburg. Hier erlitt er bei einem Unfall einen Beinbruch, der nur schlecht verheilte und der ihn stark beeinträchtigte. Nach dem Tode seiner Frau im Jahre 1795 heiratete er ein Jahr später im Alter von 71 Jahren nochmals. Am 15. Februar schließlich erlag er einem schweren Gehirnschlag und wurde in Donauwörth beerdigt. Was bleibt, ist das Fazit, welches vor mehr als zwei Jahrzehnten Hans Habermann, der langjährige Redaktionsleiter der Donauwörther Zeitung und hervorragende Kenner der Werke Johann Baptist Enderles zog: „Wer immer sich zu Enderle auf die Reise macht, kann sich der Faszination seiner Werke kaum entziehen!“ Das gilt insbesondere auch für all die Kunstwerke, die der Meister in Mariä Himmelfahrt in Buggenhofen hinterließ.

Bild 1:

Das große Deckenfresko im Chorraum von Johann Baptist Enderle erinnert an das Kirchenpatrozinium Mariä Himmelfahrt. Es stammt wie die anderen Enderle-Werke aus den Jahren 1769/70 und wurde damals anlässlich des 300jährigen Kirchenjubiläums geschaffen.

Untertitel Bild 2:

Im Vorraum der Kirche ist die Anbetung der Hirten dargestellt.

Untertitel Bild 3:

Mit der Signatur „J. B. Enderle“ verewigte sich der Künstler im Gemälde „Anbetung der Hirten“.

Untertitel Bild 4:

Ansicht der beiden Emporen mit sechs Gemälden von Johann Baptist Enderle.

Fotos: Helmut Herreiner

Ein einziges Grabmal erinnert noch an die ehemaligen Burgherren

Vor 350 Jahren, am 30. Oktober 1669, starb Johann Stephan von Diemantstein Bissingen (HER).